DTCマーケティングとは

第5回:米国型DTCとヨーロッパ型DTC

先日も米国でのDTCに対する否定的な記事が配信され、それを読んだ人から筆者のところに問い合わせがあった。米国で現在のようなDTC活動が始まってからこれに対する賛否の論争は絶えない。

日本でも米国でのDTCに対する否定的な記事が配信され、それを読んだ人から筆者のところに問い合わせがあった。米国で現在のようなDTC活動が始まってからこれに対する賛否の論争は絶えない。

初期のころのDTCに対する賛否論争については拙著『DTCマーケティング』でも詳しく紹介している。大事なことは、賛否の対象となっているDTCが米国におけるものであるということである。

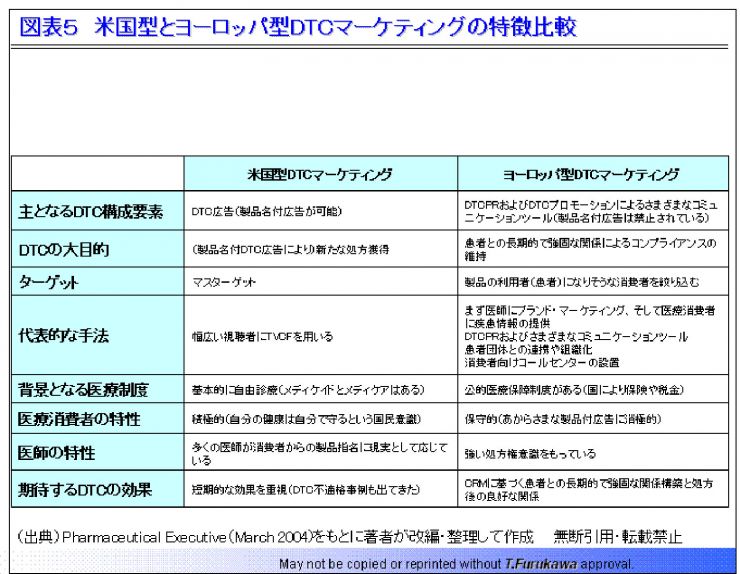

米国におけるDTCは日本におけるDTCとはかなり違ったものである。そしてヨーロッパにおけるDTCとも違っている。この国・地域による手法の違いをしっかりと理解しないで表面的に一括りにしてDTCは良いか悪いかと論ずることにはあまり意味がないと考えている。 では、米国型DTCとヨーロッパ型DTCはどう違うのだろうか。図表5に両者の違いをまとめてみた。 米国型DTCの特徴としてまず、医薬品製品名による広告が消費者に対して可能ということが言える。このことは一般消費財と全く同じコミュニュケーション手法の利用が可能であることを意味する。そのため米国のDTCではDTC広告、特にテレビ広告が中心的に用いられている。 次にDTCの目的であるが、新規の患者の発掘と受診促進がその中心である。これに対してヨーロッパ型DTCでは日本と同様製品名の広告は禁止されていてできない。広告手法は疾患名を用いた疾患啓発広告が中心となり、メディアはテレビだけでなく新聞など幅広いメディアが利用されている。また、DTC-PRやDTCプロモーションも工夫されてDTC広告と統合されて実施されている。ヨーロッパ型では新規患者の発掘ももちろんあるものの患者との関係性を長期的視野に基づき強固にして、コンプライアンスの維持を求めていくことにも重きが置かれている。 国が違えば医療制度や医薬品を取り巻く法規制も違い、医療消費者の特性も違うわけだからDTC活動もそれに合わせて違ってくるのが当然といえる。 もういい加減に米国での出来事を単純に日本に当てはめて論議するのは控えた方がいいと思うのだが、いつも騒ぎ立てるのはDTCに関して深い知識のない人たちによってである。 米国型とヨーロッパ型のそれぞれ違うDTCマーケティングと日本のDTCマーケティングの比較については次号で述べるとしよう。