DTCマーケティングとは

第6回:日本のDTCマーケティング

前号で「米国型とヨーロッパ型のそれぞれ違うDTCマーケティング」を見てみたが、賢明な読者はヨーロッパ型DTCが日本のDTCによく似ていることに気づかれたと思う。日本にDTCが導入された当時の最大の失敗は米国型のDTCをそのままお手本にしたことだと筆者は考えている。拙著『DTCマーケティング』はこれに対する警鐘の意味も込めて著したつもりである。

前号で「米国型とヨーロッパ型のそれぞれ違うDTCマーケティング」を見てみたが、賢明な読者はヨーロッパ型DTCが日本のDTCによく似ていることに気づかれたと思う。日本にDTCが導入された当時の最大の失敗は米国型のDTCをそのままお手本にしたことだと筆者は考えている。拙著『DTCマーケティング』はこれに対する警鐘の意味も込めて著したつもりである。

当時英国資本のコミュニュケーション・エージェンシーに在籍し、ヨーロッパ型のDTC事例を分析した上で日本の環境にあった日本版DTC企画をクライアントに提案したところ、「そんなのはDTCじゃないよ!!」と何回も笑われたことを苦々しく思い出す。それほど当時は、DTC=DTC広告という単純な形での理解しかなかった。

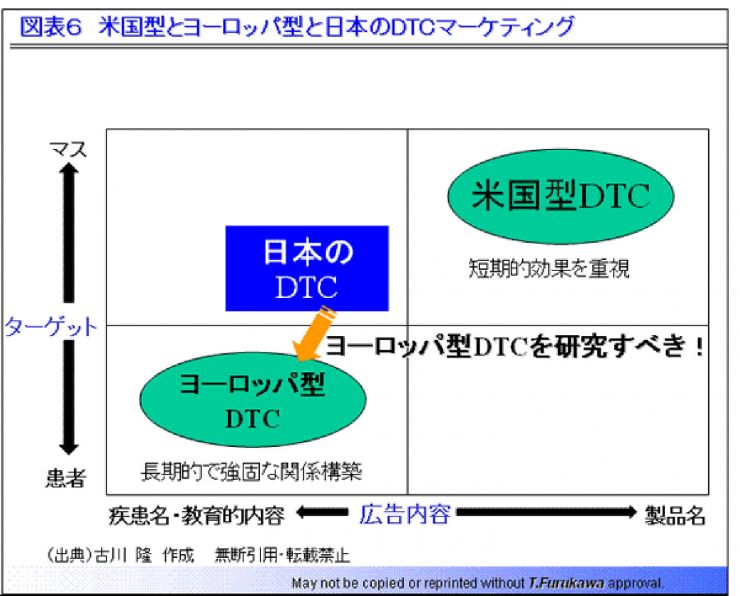

図表6に米国、ヨーロッパ、日本のDTCを2軸により類型化したマトリックスを示す。縦軸はターゲットを示し、横軸は広告(メッセージ)内容を示している。 日本は医療制度や医薬品を取り巻く法規制が、どちらかというとヨーロッパに近いので、そのような環境下ではヨーロッパ型DTCをよく研究した方が課題の解決法が見つけやすい。 最近注目されているメディカル・コールセンターの有効活用やまず医療従事者に対して製品情報を提供した後に医療消費者にDTCで疾患情報提供する方法、DTC-PRの活用など、みなヨーロッパ型DTCで培われたものである。 米国でも2006年のPhRMAによる自主規制以降、DTCの内容がヨーロッパ的になって来たと言われているが、製品名を広告できるという甘味が残る限り、従来型DTCからの完全脱却は難しいのではないだろうか。 そういった意味では、両方の手法のよい所を研究し導入できる立場の日本のDTCマーケティングがこれから一番進化していく可能性が高いと筆者は考えている。